暗室自家プリントの用品および薬品 (モノクロ・カラー)

♪ Chain Of Fools (by Aretha Franklin)

--- あなたの部屋が印刷工場になる...かな?

フィルム現像されたフィルムって小さいんですよね。

フィルムスキャンしてPC画面で大きくして見るのも手軽で良いのですが、引伸機を使って大きな印画紙に引き

伸ばして手元で見ると一味も二味も異なる新たなイメージが広がります。

また大きく引き伸ばすと、写真の出来が2割増しぐらい良く見えるから不思議です。

プリントで使用する用品はフィルム現像で使用する用品に比べると多く大きくなり大変ですが、

一度買ってしまえばそうそう壊れるものではないので長年使えるし、デジタル用品のように機能が

古くなってしまって使うのが嫌になってしまうということもありません。

暗室にする場所を確保できるようであれば、ぜひ自家プリントをやってみましょう。頑張って!

【モノクロ・カラープリント共に使う用品】

ここで記述している用品は、

・モノクロプリントは皿現像処理でプリント

・カラープリントは現像ドラムによるプリント

という処理工程を前提として、共通に必要な用品のみを列挙しています。

ですので、皿現像処理・現像ドラム処理でそれぞれに必要となる用品では、

【モノクロプリント(皿現像)で追加する用品】

【カラープリント(現像ドラム式)で追加する用品】

をページ内に記述していますので、それら用品も合わせて揃えてくださいませ。

・引伸機とトランス/ネガキャリア/引伸タイマーとフットスイッチ/引伸しレンズ

プリント処理のメインの用品です。

用品の説明が長くなりますので、詳しくはこちらの引伸機のページを参照ください。

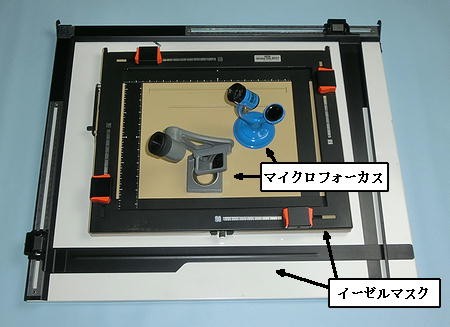

・イーゼルマスク/マイクロフォーカス(ピントルーペ)

引伸機の台座に置いて印画紙を固定するためのものがイーゼルマスクです。2枚羽根タイプと4枚羽根タイプがありますが、

4枚羽根タイプの方が融通が利いて使いやすいのでお勧めです。大きさは引伸ばす印画紙の最大サイズのものを購入すれば良いですが、

使っていくうちに小さいサイズのものも欲しくなりますね。

マイクロフォーカスは印画紙上のピントを確認するために必要です。値段の高いものの方が見やすいですね。

・ブロアーなどのチリ・ホコリ除去用品

ネガキャリアにフィルムを挟むときに、チリ・ホコリなどを取り除くのに必要です。

このときにチリ・ホコリをいかに取り除くかで、プリント後のチリによる未露光部分を修正するスポッティングという作業にかかる

量が大いに異なってきます。

人によって作業用品や作業は異なりますが、私の使っている用品と方法を記述しておりますので一例としてこちらの

露光処理ページの(フィルムセット)をご参照くださいませ。

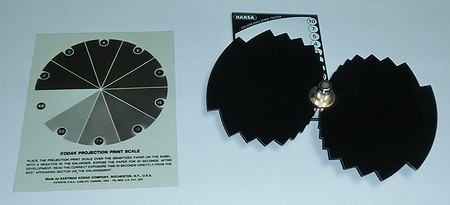

必須な用品ではないですが...

印画紙の露光時間を推測するための道具です。非常に便利ですから買っても損しないです。

回転式のものは既に販売していないかと思いますが、シート式のものは今でも販売(海外通販)されています。

持っていないときには印画紙上で複数回の露光ごとに黒紙などをずらして異なる露光時間を作って判断するといった方法もありますし、

PCとプリンタを使ってテストスケールを作ってもいいかと思います。こちらのガラクタ箱2のテスト

スケール工作の項目で作っていますのでご参照ください。

・タイマー

現像や定着での処理時間を計るために使用します。

暗室専用のタイマーもありますが少し高価なので、私は100円均一ショップのキッチンタイマーを複数個使用しています。

各処理用に時間が計れるように複数個用意しておきましょう。

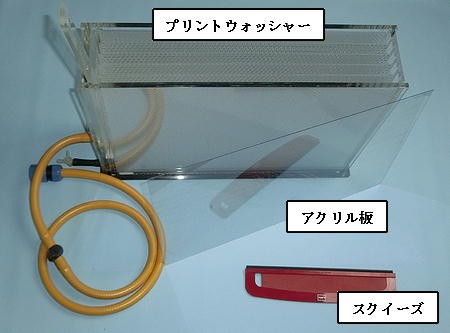

・プリントウォッシャー(あるいはバットとトング)/スクイーズ/(アクリル板)

印画紙の水洗道具です。

印画紙を水洗処理する際に使うのがプリントウォッシャーです。写真のは小半切(12x16inch)印画紙迄なので持ち運びできますし

嵩張らないのですが、大全紙(20x24inch)印画紙迄のものになると大きて重くて台車が無いと運べません。またプリントウォッシャーは

結構な価格で購入するのに躊躇してしまいます。

まずはバットとトングを使って手作業による水洗で充分かと思います。ただRC紙なら充分なのですが、水洗時間の掛かるモノクロ

バライタ紙だとかなり疲れます。(印画紙の種類は印画紙のページを参照ください)

水洗後に印画紙の水滴を取り除くのがスクイーズです。まぁ100円均一ショップの窓の水滴除去ワイパーでも問題ないですね。

スクイーズで水滴を取り除く際にはアクリル板に印画紙を貼り付けて水滴を取っていますが、風呂場であれば壁に印画紙を

貼り付けて水滴を取ってもいいかと思います。

(私が使用しているプリントウォッシャーは、Diary(2022.08.31)に記述しております)

・乾燥棚 or 洗濯ばさみ

印画紙の乾燥時に使用します。

乾燥棚は丁度良いサイズのがありましたので、100円均一ショップで自作しました(網戸などを流用している人も居ますね)。

小全紙(16x20inch)まで乾燥可能です。使用する印画紙の最大サイズに合わせて作ってみてはどうでしょうか。

あるいは洗濯ばさみで印画紙を吊るして乾燥させる人もいます。RC紙なら洗濯ばさみで吊るす方が良いかもしれません。

・白手袋/雑巾

作業中に使用します。

フィルムや印画紙の取り扱いでは白手袋で作業します。(現像処理などの液処理では外しますが...)

また液類の跳ねとかありますから雑巾も用意しておきたいです。途中で替えることもありますので複数用意しておきましょう。

これらのものは作業が終われば洗濯などして使いまわさないようにしてください。

・ダークカーテン

部屋を暗室にする場合に必要となります。窓や戸などからの光を遮るためのカーテンです。

ダークカーテンはクリップなどで窓や戸の桟に挟めばきちんと遮光することが出来ます。

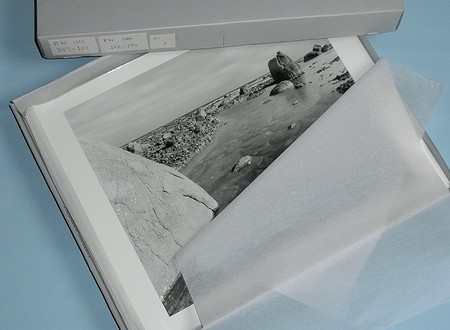

・(ストレッジボックス/無酸性紙など)

ストレッジボックスは印画紙の収納用品で、無酸性のダンボールで作られていて保存性に優れています。

ダンボールにしては高価な品ですが、将来的な劣化を考えると購入しても損はしないです。やっちゃいけないのは普通のダンボールに

そのまま収納することです。普通のダンボールは湿気を吸いやすくカビが発生しやすいです。普通のダンボールに入れるぐらいなら、

オフィスで使用する書類を収納する蓋付きプラスティックに入れて置く方がまだ良いです。

私はストレッジボックスに入れていますが、印画紙間には無酸性紙を挟むようにしています。

【モノクロプリント(皿現像)で追加する用品】

モノクロ印画紙を標準の方法である皿現像で行う際に使用する用品群です。

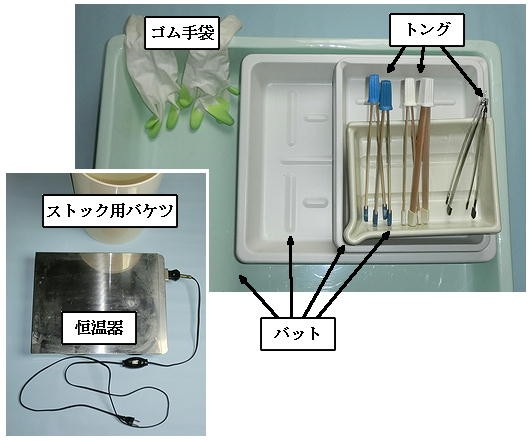

・バット/トング/(ゴム手袋)/(恒温器)/(ストック用バケツ)

いわゆる皿現像という方法です。バットとトングは必須で、各処理液ごとに用意してください。

各処理液とは、現像液用/停止液用/定着液用(x2)/水洗促進剤処理用/調色処理用(調色する場合)が考えられます。

私の場合だとバットは6枚用意してトングは現像/停止/定着の3組使用します。ただ印画紙サイズが大きい場合にはトングを両手で

持って行いますので3x2組必要になります。また調色処理時にはゴム手袋で作業するようにしています。

バットとトングは混在しないように各処理用に書き示しておくほうが良いです。

またバットはプリントする印画紙サイズ毎に合ったものを用意しておきます。これはバットによって溶液量が異なりますので、

小さなサイズの印画紙を使用する際に無駄な量の溶液を使用しないためです。

私はあまり使用しないですが、現像液温が気になるようでしたらバットの下に専用の恒温器で温度調整するものもあります。

暗室と水洗するところが異なる部屋の場合、定着後の印画紙をストックしておくためのバケツなりも必要になります。

・(モノクロ多諧調プリント用フィルタ)

引伸機にモノクロ多諧調プリント用ダイクロックあるいはカラープリント用ダイクロックが

搭載されていない機種で、モノクロ多諧調印画紙を使用するときに必須になりますので、こちらの引伸機

のページ内の項目を参照ください。

暗室内でも印画紙を感光させずに照らすための照明です。裸電球のものやライトボックスになったものがあります。

橙色のものは号数タイプの印画紙で使用し、赤色のものは号数・多諧調の両タイプに使用可能です。

さらに私は、局所的に照らして見る時のために、暗赤色のシャープカットフィルタを切ったものを懐中電灯に仕込んで照らせるようにもしています。

【カラープリント(現像ドラム式)で追加する用品】

カラープリントを現像ドラムで行う際に使用する用品群です。

皿現像でカラープリントをする場合には、上記モノクロプリントで使う用品も合わせて参照ください。

なぜカラープリントでは現像ドラム式をお勧めするかといいますと、安定してプリント出来ることに尽きます。プロセッサ式や深タンク式とか

他の方法で行っていたことがあるのですが、処理中での液の劣化とムラが出ることがあり安定しないことがありました。

現像ドラム式では液を少量(数十cc)を使っての使い捨てであるため、処理中での液の劣化が無くムラもでなくなりました。

また現像ドラムに露光した印画紙を入れて蓋した後では、発色現像・漂白定着の処理中は明るくして作業できるのでストレスがありません。

カラープリントを行う人はぜひ現像ドラム式を検討してみてください。

追記。

その後理由があって皿現像でも行ってみましたところ、何ら問題なくプリントできました。私が行っている4~5時間ほどの作業時間では、溶液の

劣化も確認されなくて良好な結果を得られました。現像ドラムが手に入らない場合には皿現像も検討くださいませ。

・現像ドラム/モーターベース

現像ドラムはプラスティックで出来た筒状の入れ物です。

この中に露光が済んだ印画紙を入れて土台となるモーターベースに置いて、自動で回転させながらプリント処理を行います。現像ドラムは

処理できる印画紙サイズにより長さが異なります。

なおこの現像ドラムとモーターベースはなかなか販売しているところが見つからない品物です。(中古しかないので...)

根気よく探してみてください。どこかのメーカーが作ってくれると嬉しいのですが...。

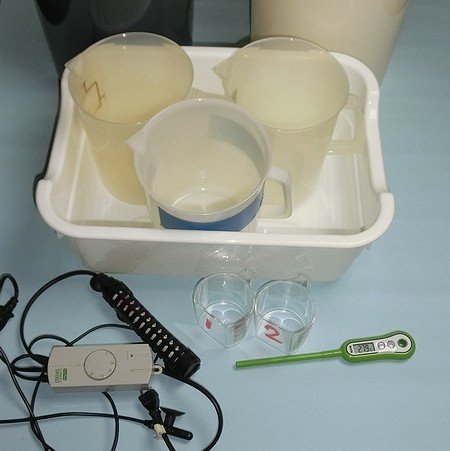

・深バット/メスカップ/計量カップ/ヒーターおよびサーモスタット/水温計/(排出用バケツ)/(ストック用バケツ)

フィルム現像時のように深バットに水を入れて、発色現像液と漂白定着液と水の入ったメスカップを置きます。それを現像温度

まであげるために熱帯魚用のヒーターを使います。水は他の溶液よりも量が多いのでいつでも継ぎ足せるようにしてください。

現像ドラムで使用する溶液量は1回数十cc程度ですので、それを測れる小さな計量カップが必要です。

カラープリントではある程度の温度を厳密に測るために水温計で測るようにします。また各処理後の溶液を排出するためのバケツも用意します。

暗室と水洗するところが異なる部屋の場合、定着後の印画紙をストックしておくためのバケツなりも必要になります。

・(カラーチャート)/(カラープリント用フィルタ)

カラーの引伸ばし作業では、まずはC(シアン)M(マジェンタ)Y(イエロー)のカラーバランスを調整するのが必須になります。

その際に色の偏りを調整参照するためのカラーチャートが手元にあると便利です。調整後に意図した色に変更するにも良いです。

カラーチャートが見つからない場合には、自分が持っている引伸機でカラーチャートを作ってもいいかと思います。こちらの

ガラクタ箱のカラーチャート工作の項目を参照ください。

引伸機にカラープリント用ダイクロックが搭載されていない機種であれば、カラープリント用フィルタは必須になりますので、

こちらの引伸機のページ内の項目を参照ください。

最近になって存在を知った用品で、フィルタで有名なLEE製のCOLOURWEBという商品です。

これはカラー印画紙での色のマッチングを行うものです。

印画紙上に置いて露光すれば、自分好みの色合いに変更すべきCMY値がわかるようになっています。露光時間の推測はできませんので、

上記のテストスケールと一緒に使用する方が良いでしょうね。

必須な用品ではないですが、好みの色合いの方向性を大まかに把握できる利点は大きいかと思います。こちらの

露光処理ページの(カラー露光)にて少し詳しく記述しています。

・(セーフライト)

カラープリント用のセーフライトです。

ただ非常に暗い色になりますので、私は使用せずに全暗黒状態で作業するようにしています。現像ドラム式でプリントしますのでそれほど苦になりません。

皿現像であればセーフライトを使うか、影響の無い範囲でバットなどに蓄光テープを貼るとかして認識して作業できるようにした方が良いでしょうね。

【モノクロプリントに使う印画紙・薬品】

フィルム現像では現像液と定着液を規定本数まで使い回す人が多いと思いますが、プリント処理では劣化が速い条件

(作業時間が長い・皿現像で空気に触れ易い)があるため、これら液を使い回す人は少数なのではないかと思う。

・モノクロ印画紙

少し説明が長くなりますので、こちらの印画紙のページにて説明しています。

・現像液

D72というコダック処方が一番有名。

市販現像液には粉末タイプと液体タイプが売られており、溶解してすぐに使いたい人は液体タイプの方が良いと思う。

粉末タイプは溶解して1晩経ったものを使う方が安定した現像が出来る。

また調子を変えたい時など、単薬を組み合わせての自家調合の処方もたくさんある。(温黒調・冷黒調・コントラスト変化など)

・停止液

酢酸を1~3%に希釈したものを溶液として使用する。酢酸90%溶液なら1リットルあたり20ccぐらいでいいでしょう。

酢酸の臭いが駄目な人は、市販の停止液を使用した方がいいと思う。

・定着液

市販定着液には粉末タイプと液体タイプが売られています。製品群の各定着時間を見ると結構差がありますので、

迅速に処理できるタイプにするかどうかも検討ください。

また定着液には、硬膜タイプと非硬膜タイプのものがありますが、定着後に調色処理をする場合には非硬膜タイプの方が良いでしょう。

・(水洗促進剤)

定着作業での不要成分を効率よく排出できます。これを使用することで水洗時間の短縮にもなりますし価格も高いものではありませんので

積極的に使いましょう。不要成分が溶液に出てきますので基本使い捨てにします。

・(調色液)

セピア色・赤色・青色・銅色などのように色を変化させることができます。

また調色処理をプリント保護目的のために使用することもあります。(セレン調色・金調色など)

【カラープリントに使う印画紙・薬品】

・カラー印画紙

少し説明が長くなりますので、こちらの印画紙のページにて説明しています。

・発色現像液/スターター液

コダックの発色現像液が定番だと思う。コダックのものは3溶液を混ぜて作りますが、他のものと比べて非常に長持ちする特徴があります。

他に各メーカーよりミニラボ用の溶液も売っています。(1溶液になっているものが多いように思う)

どちらの場合にも最初に溶液を作る際にスターター液と呼ばれる別売りの溶液も一緒に混ぜる必要があります。

・漂白定着液

カラープリント時には漂白液と定着液が混在した漂白定着液を使用することとなります。

こちらもコダックと各メーカーのミニラボ用のものが売っています。

・(安定剤)

リンスと呼ばれるものでプリント画像安定のために使用します。(私は使用しませんが...)

※暗室について

暗室作業ってどの部屋でするか結構悩みどころではないでしょうか。1部屋丸ごと暗室に出来れば言うことありませんが

そうそう余った部屋って無いでしょうから普通は兼用になるかと思います。

中には浴室で行うという人も居るでしょうけど...引伸機の移動が大変そうですね。(ホコリが無いのは理想的なんですけど...)

浴室でも兼用部屋でも暗室にする際に大切なのが遮光です。プリント用品を揃えても遮光が不十分であれば満足いくような

プリントが出来ません。

組立式の暗室セットというのもありますが、結構高価なので使用している人は少ないんじゃないでしょうか。

普通はダークカーテンを窓や戸などに付けて暗室とします。ダークカーテンはクリップなどで窓や戸の桟に挟んで

しまえばきちんと遮光することが出来ます。

またモノクロプリントよりもカラープリントの方がきちんとした遮光が必要になります。たとえば照明の蛍光灯を消灯しても

しばらく蓄光された光が発せられていて、それが印画紙に感光する場合がありますので、印画紙が感光しているときは蛍光灯も

疑ってみてもいいかと思います。

※テストプリントと本番プリント

最終的なプリントのサイズってどれぐらいの大きさでプリントしようと思ってますか?

もし大き目の印画紙を想定されているのなら、いきなり大きな印画紙でプリントの調子を試行錯誤して何枚も消費すると

印画紙代だけで結構な金額になってしまいます。

指南書の中にはコンタクトプリントをしてから本番プリントという流れで書いているものもありますが、フィルムと同じ

サイズでプリントされたコンタクトプリントを見て調子を見るって事は私にはできないです。

私はフィルムをフィルムスキャナでPCに取り込んで画像を確認してからプリントしたいフィルムを選びます。

そしてそのフィルムを小さいサイズの印画紙(六切サイズ)でテストプリントを行い、露光時間やコントラスト(色合い)を

割り出します。それを大きいサイズの印画紙(半切・小全紙)で本番プリントします。テストプリントと本番プリントでは

引伸機の光源からの距離が違いますから露光時間は変わりますがそれは常に一定の係数なので本番プリントではその係数を

掛けるだけで済みます。ただ伸ばすことで雰囲気は少し異なりますので微調整します。

私はどうしても乾燥後のプリントで最終判断したいので、テストプリントだけを行う日と本番プリントだけを行う日を分けて

判断するようにしています。

※気温とプリントについて

私はフィルムの現像時には現像液などを決めた水温(モノクロ 20℃, カラー 30℃)で行うようにしていますが、プリント時には

結構大まかな水温範囲で良しとしています。(カラープリントは少し厳密にしますが...)

ただそうは言っても季節による水温差が大きいので、季節によってカラーとモノクロを分けてプリントしています。

7・8・9月はカラープリントをそれ以外の月はモノクロプリントというように分けています。モノクロプリントの方が

1.5倍ほど多くプリントするのと手間の掛かるバライタ紙しか使用しないのでこの割合が私には丁度いいのです。

夏場では水温が30℃とかになることもありますから、夏場のモノクロプリントを諦めていた人もいるかと思います。

そういう人は一度カラープリントを検討してみてはいかがでしょうか。モノクロプリントと違った楽しみを見つけることが出来ます。

カラープリントしている人が少ないもので...少し勧誘してみました。