カラープリントの手順

♪ Jimmy Lee (by Aretha Franklin)

--- カラープリントはやっぱり夏場だね

自家モノクロプリントする人はそれなりに居るけれど、自家カラープリントする人はあまり居ないです。

なぜカラープリントをする人が少ないんでしょう?

カラープリントではモノクロ多諧調印画紙を使ったときのようなコントラストを自由に変える楽しみはありませんが、

CMYによる色表現を自由に変えられる楽しみがあります。そう、自分色に染めるってことができるんですよ。

またカラープリントは複雑だと思ってるようであればそれは勘違いです。モノクロRCペーパーでプリントする

のと同じくらいの手間でカラープリントできます。用具もモノクロプリントが出来るのであれば少し追加するだけですし...

カラープリントもモノクロプリントと同じくらい楽しい作業ですよ。

プリントするときの水温が高い(私は30℃で行っている)けど、夏場であれば丁度良い温度になりますから暑さを楽しみに

変えられるカラープリントは最も適してるんじゃないでしょうか。

一緒にサマープリントを楽しみましょう。

※ここではカラーネガフィルムからの【ネガポジプリント】について書いています。

カラーポジフィルムからの【ポジポジプリント】ではありませんのでご注意ください。

用意するのはカラーネガフィルムです。

また現像時間や温度や手順は私が行っている方法で、色々手順を変えて一番安定してると思ったやり方です。(私にとっては)

ですので、標準の方法とは少し異なっているかもしれません。

※用品はモノクロプリントで行ったバットとトングではなく、現像ドラムとモーターベースを使ってのプリント処理を記述しています。

皿現像でプリントされるのであれば、モノクロプリントの項目も参照ください。

【プリント溶液の準備】

溶液を作っていないときには、発色現像液と漂白定着液を作ります。

私はミニラボ用の発色現像液と漂白定着液を使って、一気に10リットルの溶液をバケツで作って貯蔵用ポリビンに入れてから

それを少しづつ使うようにしています。

発色現像液は薬品に水を混ぜて10リットル希釈して作りますが、その際にスターター液を250mlを一緒に混ぜる必要があります。

漂白定着液は薬品に水を混ぜて10リットル希釈して作ります。

【プリント手順】

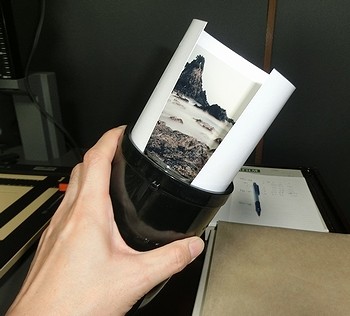

今回は8x10(六切)サイズの現像ドラムを使ってプリントしてみます。

1。モーターベースを配置し溶液を現像したい水温で安定させる

モーターベースは水平な場所に置き、現像ドラムを置いても他の物と干渉しないことを確認します。

メスカップに入れた発色現像液と水と漂白定着液を深バットに置いてヒーターを使って30℃になるようにします。

2。引伸機にネガをセットして露光する

詳細はこちらの露光処理ページを参照ください。

3の作業終了まで、通常照明を点けずに暗室状態を保ってください。

3。露光済み印画紙を現像ドラムに入れる

現像ドラムには各印画紙サイズに合った溝が作られていますので、そこに合致するようにスライドして奥に入れ込みます。

印画紙を入れたことを確認後は、現像ドラムの蓋をきちんと締めてモーターベースの中心に置きます。

4。発色現像液を入れる

発色現像液を60cc注いで現像ドラムを1分30秒回転させます。その後、発色現像液を排出します。

5。水を入れる

4と同じ手順で、水を60cc注いで現像ドラムを30秒回転させます。その後、水を排出します。

6。漂白定着液を入れる

4と同じ手順で、漂白定着液を60cc注いで現像ドラムを1分回転させます。その後、漂白定着液を排出します。

7。予備水洗をする

5とまったく同じ手順で、水を60cc注いで現像ドラムを30秒回転させます。その後、水を排出します。

この処理を3回繰り返します。

これは主に印画紙と現像ドラムの水洗のために行っています。

8。印画紙を取出します

印画紙を取り出し、水の入ったバケツなどに印画紙を入れます。

これはただ単に水洗する場所が離れているため、印画紙を規定枚数までストックするために行っています。

そして、現像ドラムは雑巾で丁寧に拭きます。

9。次のプリント処理をする

まとめて水洗するプリント枚数になるまで2~8をくりかえします。

10。溜まった印画紙を本水洗処理します

本来は7の作業で水洗処理は完了のはずですが、私は念のため10分間ほどプリントウォッシャーで水洗処理を行います。

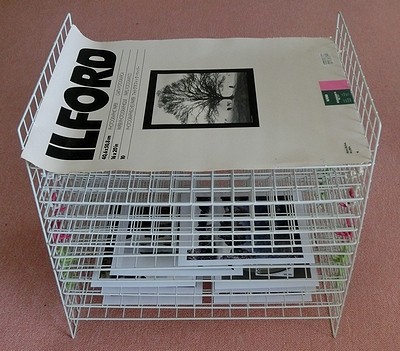

11。乾燥処理をする

印画紙を取出し、アクリル板などに付けてスクイーズなどを使って水滴を除きます。(スポンジを使う人もいます)

そして乾燥棚に並べるか洗濯ばさみで吊るして乾燥を行います。

カラー印画紙はRC紙なので半日~1日程度で乾くかと思います。

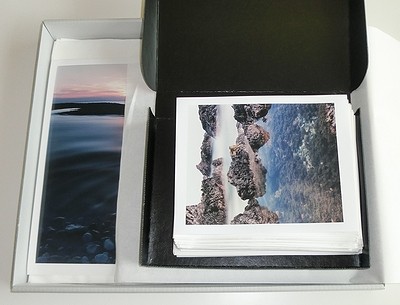

12。ストレッジボックスなどに収納します

印画紙はストレッジボックスなどに収納します。

カラー印画紙はRC紙のみですので、できればストレッジボックスに収納するときに印画紙間は無酸性紙を挟むようにして

収納した方が良いかと思います。湿気の高い場所で保管すると印画紙同士がくっつく場合があるかもしれませんので...

また印画紙に埃や傷が写っているときにはスポッティング作業も必要になります。

この処理は別ページを参照ください。

※溶液量と温度について

現像ドラムによって1回に入れる溶液の量が違いますので、それぞれの現像ドラムの説明書に従ってください。

私は、8x10(六切)ドラム-60cc/11x14(大四切)ドラム-120ccで行っていますが、これは指示量より少し量が多いかと思います。

プリント時の温度は30℃が扱い易いのでその温度にしていますが、35℃で行っている人もいるかと思います。

35℃で行う場合には、発色現像液の処理時間を45秒で行ってください。

※覆い焼きと焼き込みについて

プリントされたものを見て、一部分だけを薄くしたいとか濃くしたいとか思うときがあります。

そういったプリントの一部分を覆って露光することで薄くすることを覆い焼き、一部分以外を覆って一部分だけを露光する

ことで濃くすることを焼き込みと呼んでいます。

作業的にはモノクロ印画紙での覆い焼きと同じで、こちらの覆い焼きと焼き込みについてのページを参照くださいませ。

モノクロ多諧調印画紙と異なるのは、カラー印画紙では覆い焼きと焼き込みをする際にコントラストではなく、CMY値を変化させるか

どうかを考えてもいいのではないかということだけです。

もちろん手作業で作った用品もそのまま使用できますよ。